就労事業所で生産性を上げるためには? まずは作業の事業所の主役たるご利用者様の『能力』、『苦手や得意』をスタッフが深く理解することから始めよう!!!

風株式会社の佐藤です。前回のブログでお伝えした通り、現在私たちの会社では『高い工賃を支払える事業所づくり』をキーワードに掲げ、日々の活動に取り組んでいます。

その中で今回は就労継続支援B型事業所に通うご利用者様の『働く力』のアセスメントについてお話をさせていただきます。

そもそも『アセスメント』って何?って言うところですが、

広義では、アセスメント=人や物事を客観的に評価・査定すること、福祉の世界だけでなく、ビジネスシーン、医療、環境保護など、さまざまな分野で活用されている言葉です。

では『働く力』のアセスメントとは?

まぁ言葉通りではあるのですが、障害のある方が働く・作業する上での現状のお力や得意不得意をスタッフによって評価・確認させていただくことを示します。

当社ではこれまでも各事業所において日々の作業・訓練中のご様子を通してご利用者様のお力を確認させていただくことをおこなっていましたが、今年度から別途評価プログラムを作成し、より客観的な視点でご利用者様のお力を確認させていただく取り組みを行っています。

何となく『この方は仕事ができそうだ…』とか

何となく『この方はこんなことが苦手そうだ…』ではなく、

また、『以前はできなかったからどうせ今もできないだろう…』とか

『前はできていたからきっと今もできるだろう…』みたいな、

それって全部『あなたの感想ですよね⁉』みたいな完全なるスタッフの主観ではなく、

もっと客観的な視点でいま目の前にいらっしゃるご利用者様を見つめ直そう!!と考え取り組みを開始した次第です。

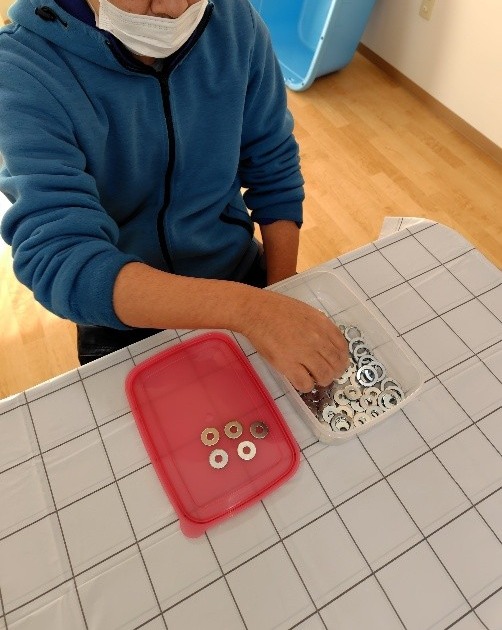

具体的な方法はいくつかのサンプル作業を通して

①作業の姿勢 ②両手の使用範囲 ③作業の巧緻性 ④指示の理解 ⑤指示の再現度

⑥危険度の理解 ⑦集中力 ⑧持続力 を計る形で実施しています。

実際に多くのご利用者様にアセスメントを実施させていただいた結果、作業の力や得意不得意がたくさん見えてきました。もちろんアセスメントする前から分かっていた部分の再確認という内容も多くありましたが、

・コミュニケーションレベルの高さ=作業性の高さに必ずしも比例するわけではない

・作業の意欲があるからといって作業に集中する時間が長いとも限らない

・普段作業についてあまりやる気を出さない方が実はとても器用だった など

思っていた部分と違う点も多く発見できたことは本当に物凄い収穫でした。

またこのアセスメントにおいては評価の項目・方法・視点を定めてスタッフが共通認識を持っておこなったので、先に述べたような『誰かの主観ではない』という点も大変意義があると思います。

漠然とご利用者様を捉え、場当たり的な支援を行うのではなく、よりはっきりとご利用者様像を捉え、苦手に対してアプローチしたり、得意な事を伸ばせるような取り組みを考えることこそ、私たち就労支援者に求められている。そんなことを今更ながら深く認識することができました。

『アセスメント』って本当に大切♨

さて、重要なのはここから。

評価して理解を深めて終わり・・・。では意味がありません。

『働く力』のアセスメント結果をもって、じゃあそこからどのような支援を行うか?どのような作業内容や作業環境を提供すればご利用者様は一層お力を発揮できるのか?を考え、実行していく必要があります。

その辺についてはまた次の機会にお話させていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

-続-

コメントを残す